こんにちは。銀河(@izusuntou)です。

静岡県三島市にあり「伊豆随一のパワースポット」としても有名で格式も高い「三嶋大社」をご紹介します。その歴史や見所を事細かく説明していますので、はっきり言ってめちゃめちゃ長いです。

これを読んでおけば間違いない。観光、参拝前の予習としてどうぞ!

- 三嶋大社の観光所要時間

- 三嶋大社への入り口「大鳥居」

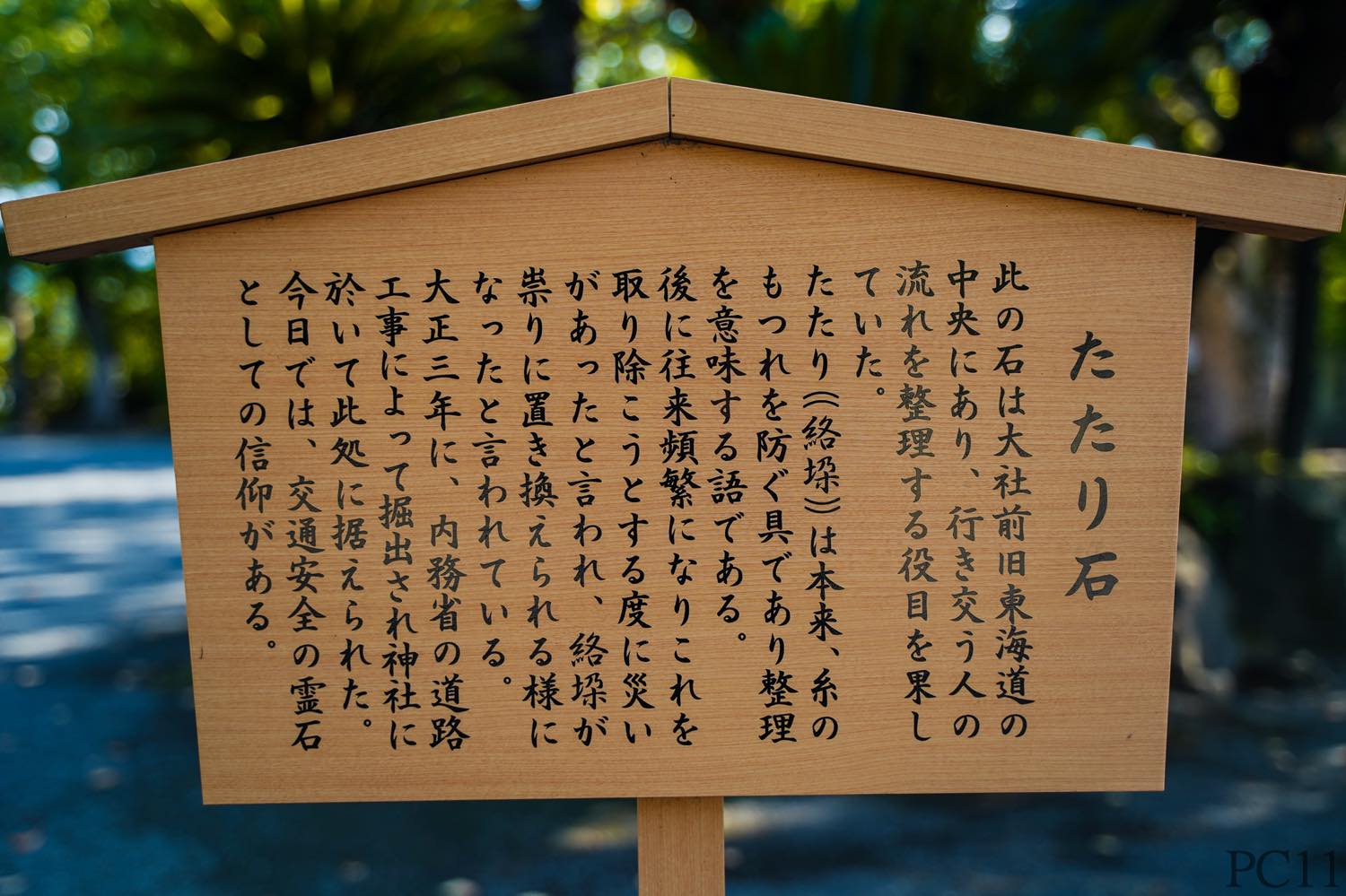

- 三島七石の1つ「たたり石」

- 赤松・黒松が1本に共存する「相生松(あいおいの松)」

- 三島の夏祭りを詠った「若山牧水の歌碑」

- 三嶋大社参道両脇に広がる「神池(しんち)」

- 北条政子が信仰した「厳島神社」

- 三島市指定文化財「三嶋大社の総門」

- 御朱印や祈祷を受けられる「社務所・客殿」

- 被災した三嶋大社を復興した「矢田部盛治の像(やたべもりはるのぞう)」

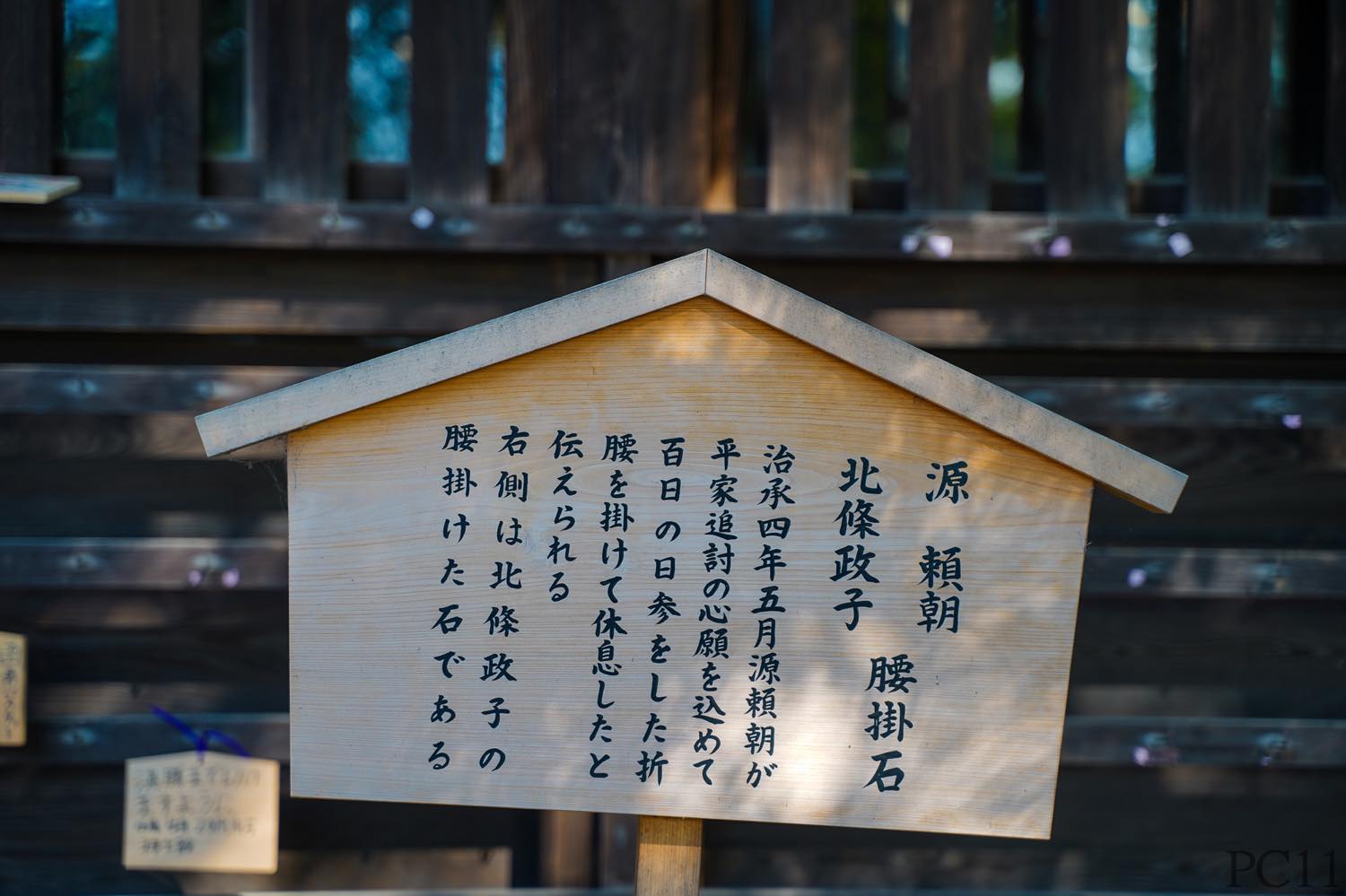

- 源頼朝・北条政子が座ったとされる「腰掛け石」

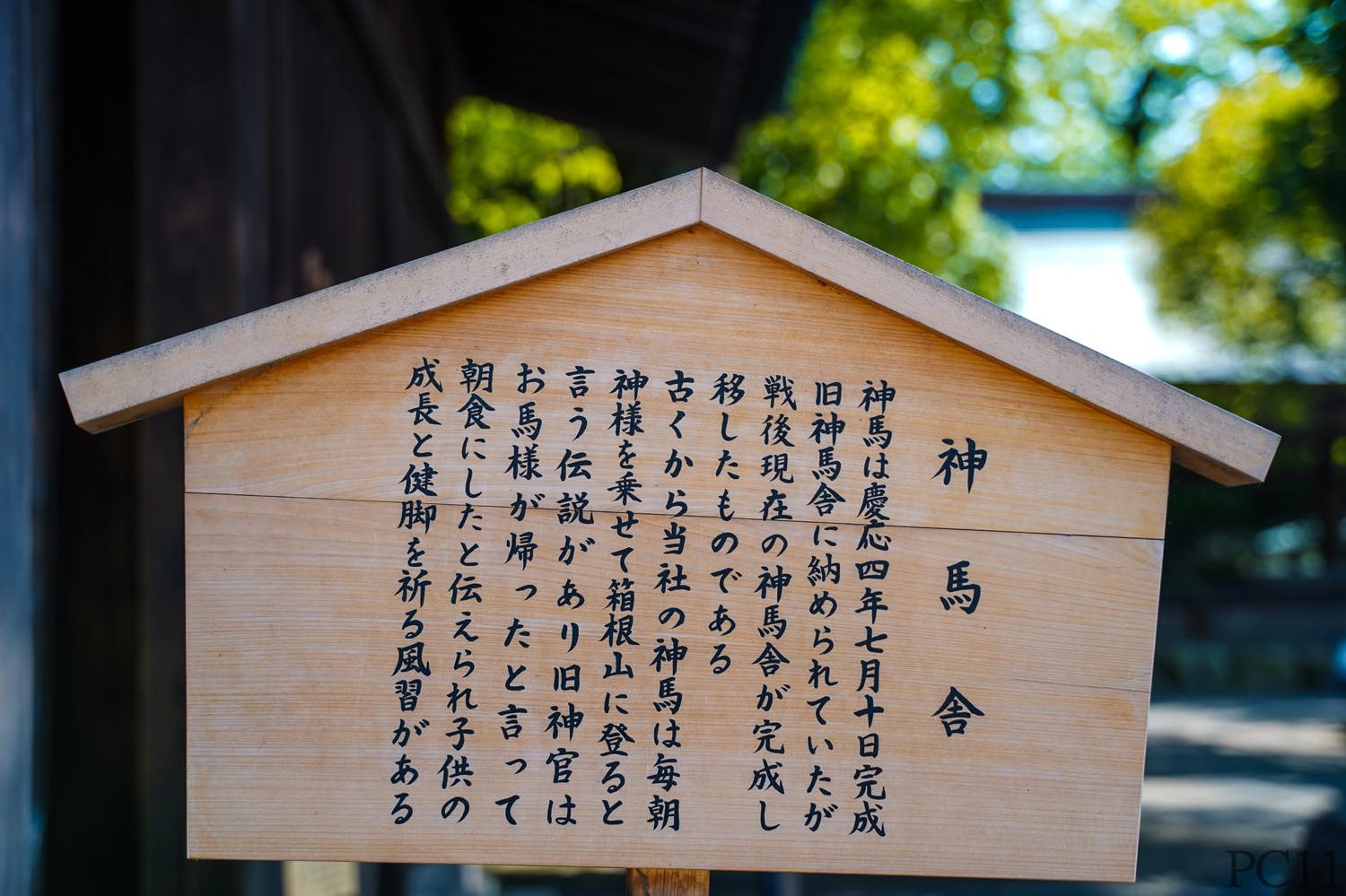

- 神様を乗せて箱根に帰る伝説がある「神馬舎(しんめしゃ)」

- 聖域へ入る目に身を清める「手水舎」

- 小沢一派による彫刻が美しい「三嶋大社の神門」

- 七五三祭りや祈祷が行われる「舞殿」

- 富士山伏流水が湧き出る「水神社・生玉水(いくたまのみず)」

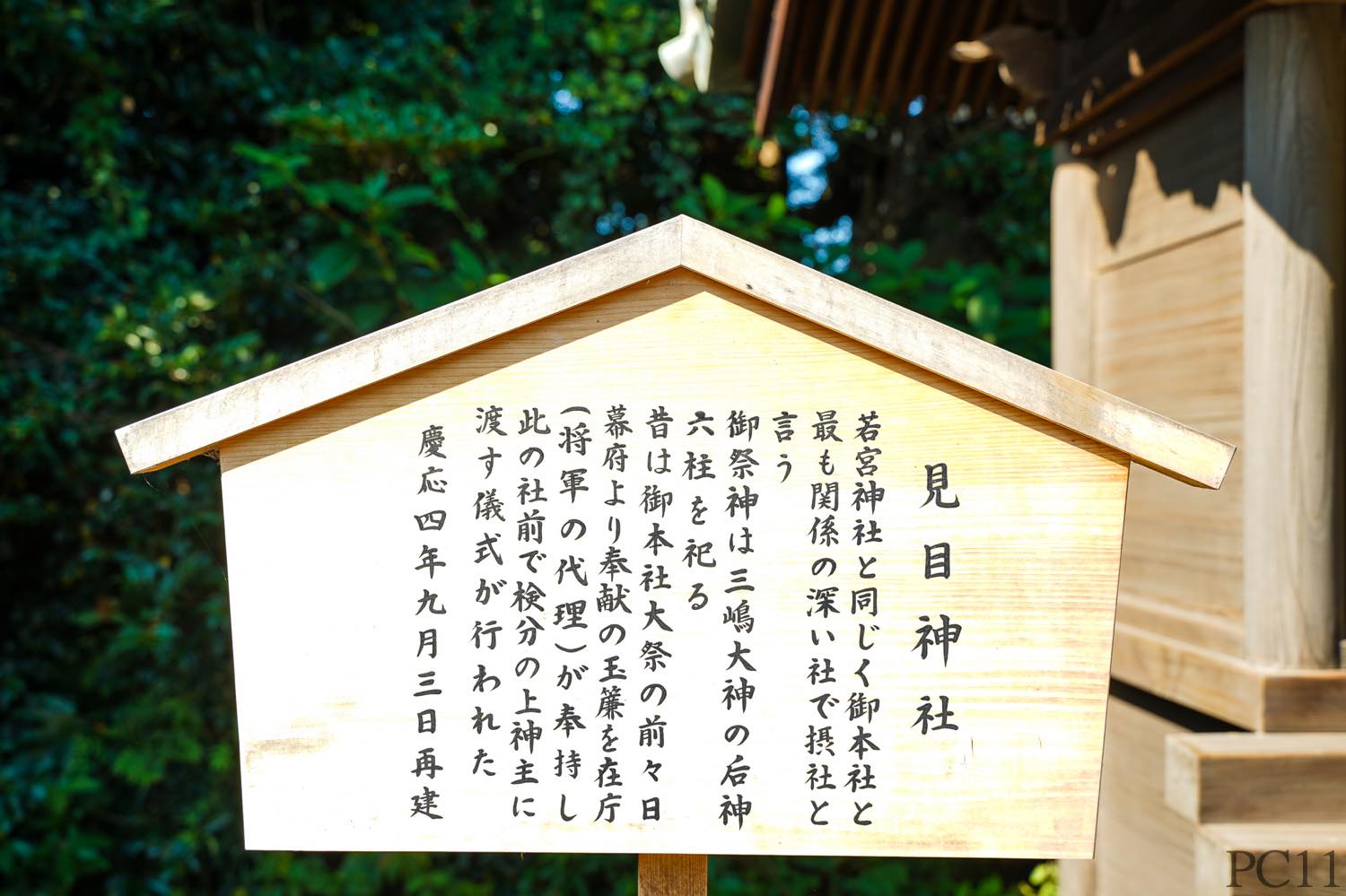

- 三嶋大社の境内摂社「見目神社(みるめじんじゃ)」

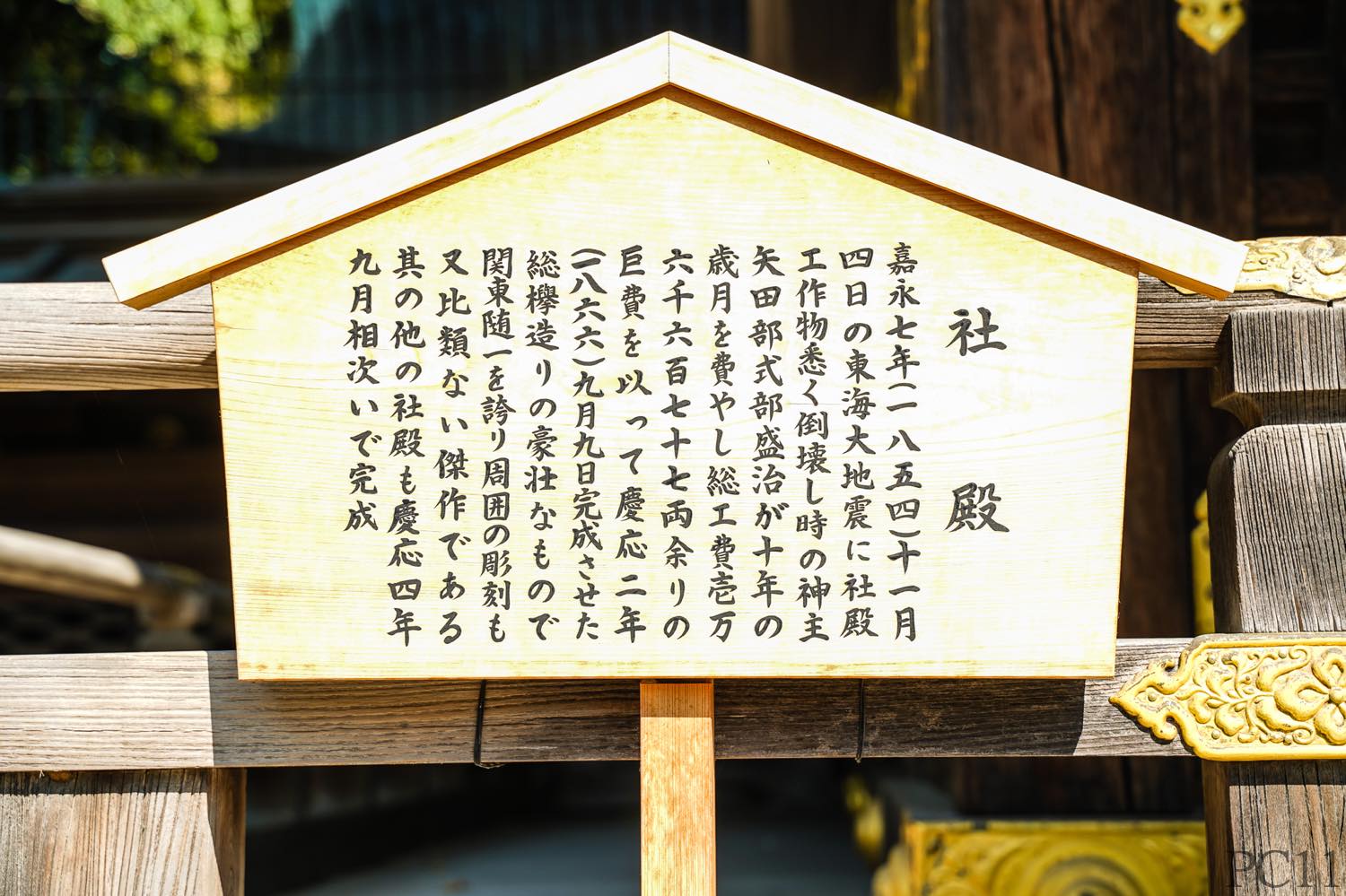

- 国内最大級の大きさを誇る「三嶋大社の本殿」

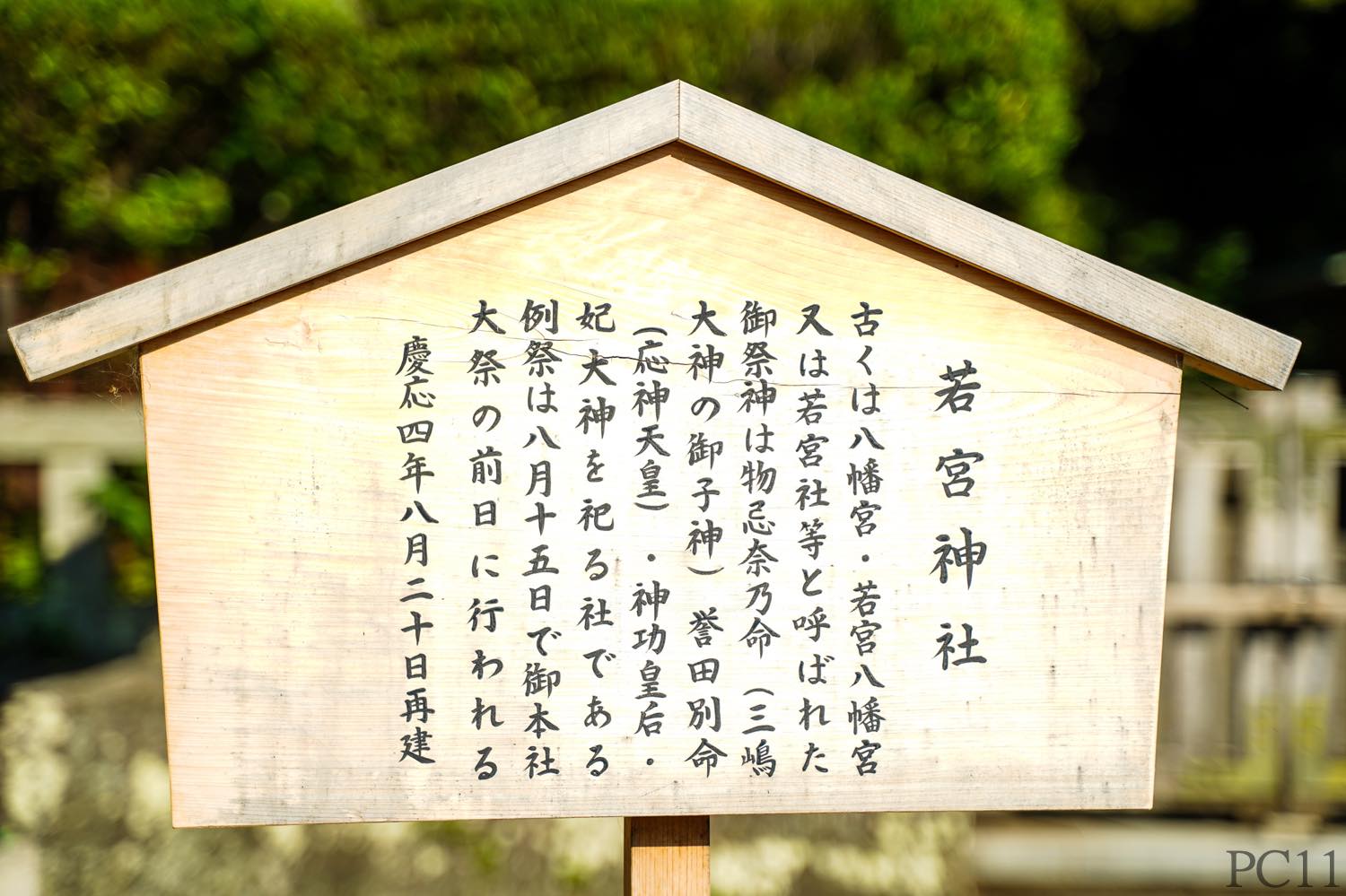

- 本殿以上とされる隠れたパワースポット「若宮神社」

- お守りやお札を受けられる「授与所」

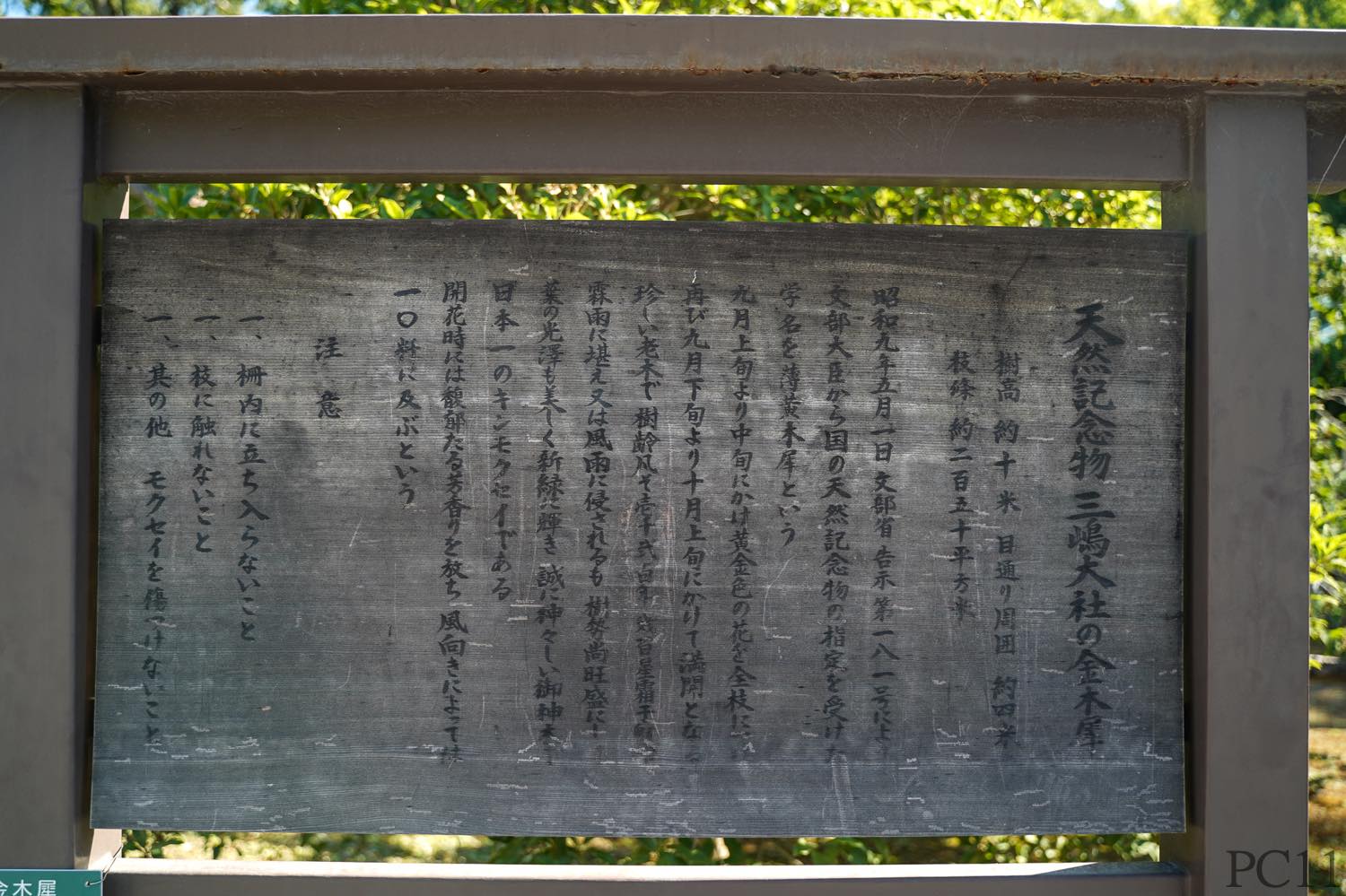

- 国内最古・最大の天然記念物「樹齢1,200年の金木犀」

- 伊豆出身の戦没者を祀る「伊豆魂神社(いずたまじんじゃ)」

- 松尾芭蕉が病床の妻のことを詠んだ「芭蕉句碑」

- 弓道教室の練習風景も見られる「弓道場」

- 鹿へのエサやりもできる「神鹿園」

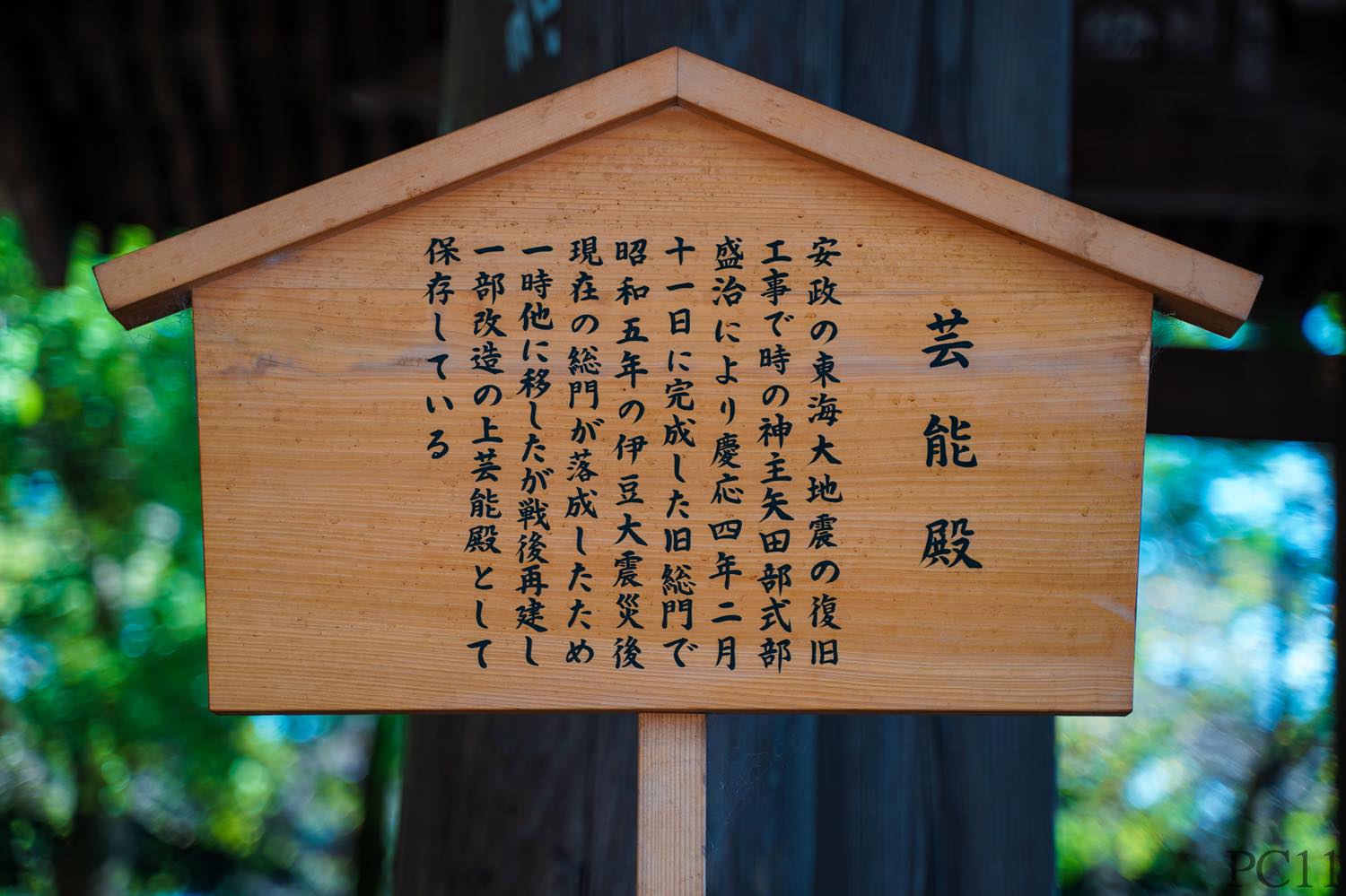

- 倒壊した旧総門を保存する「芸能殿」

- 国宝「梅蒔絵手箱」などを保管する「三嶋大社宝物館」

- お土産や一休みに「大社のよりどころ」と「福太郎茶屋」

- 境内の巨木や草花

- さぁ、三嶋大社へ行こう

三嶋大社の観光所要時間

三嶋大社は境内が大変広く見所も多いので、ゆっくり各所を回ると2時間以上かかると思います。サッと参拝だけ済ませる感じなら20分ほどですね。

三島市民である編集長の銀河が見所と境内の各所を詳しく説明していきます。

三嶋大社への入り口「大鳥居」

まずは入り口にある大きな鳥居。三島駅から歩いてきても、車で来て駐車場に停めたとしても、一度大社と反対側へ横断歩道を渡っていただき、その全体像を見ていただきたいです。

この大鳥居は大社入り口の歩道ギリギリにあるので大社側からだと全体が把握しづらく、写真も取りづらいんですよね。

この大鳥居をくぐるまえに一礼を忘れずに

三島七石の1つ「たたり石」

鳥居をくぐって階段を上がってすぐ右手に「たたり石」という大きな石があります。この石は大社の目の前を東西に走る東海道と、大社から南へまっすぐ伸びる下田街道の交差点の真ん中にあり、交通整理の役割を果たしていたそうです。

約2,900年前の富士山噴火によってここまで運ばれてきたと言われています。

「たたり」と聞くと「祟り=災い」を想像し怖いものかと思う方もいるかと思いますがそうではなく、「たたり=人の流れを整理」という意味だったようです。

東海道の人の往来が激しくなったことでこの石を取り除こうとしたところ、その度に災いが起きたことから「祟り」の意味に置き換わってしまったのことです。ただし、今は交通安全の霊石として祀られています。

また、このたたり石は「三島七石」なる石の1つで、他にも

があります。

三島人の証明としてサラッと言えるよう覚えておくと共に、機会を見て足を運んでみてみてはいかがでしょうか。

赤松・黒松が1本に共存する「相生松(あいおいの松)」

次に見えるのは「相生の松」という松の木です。

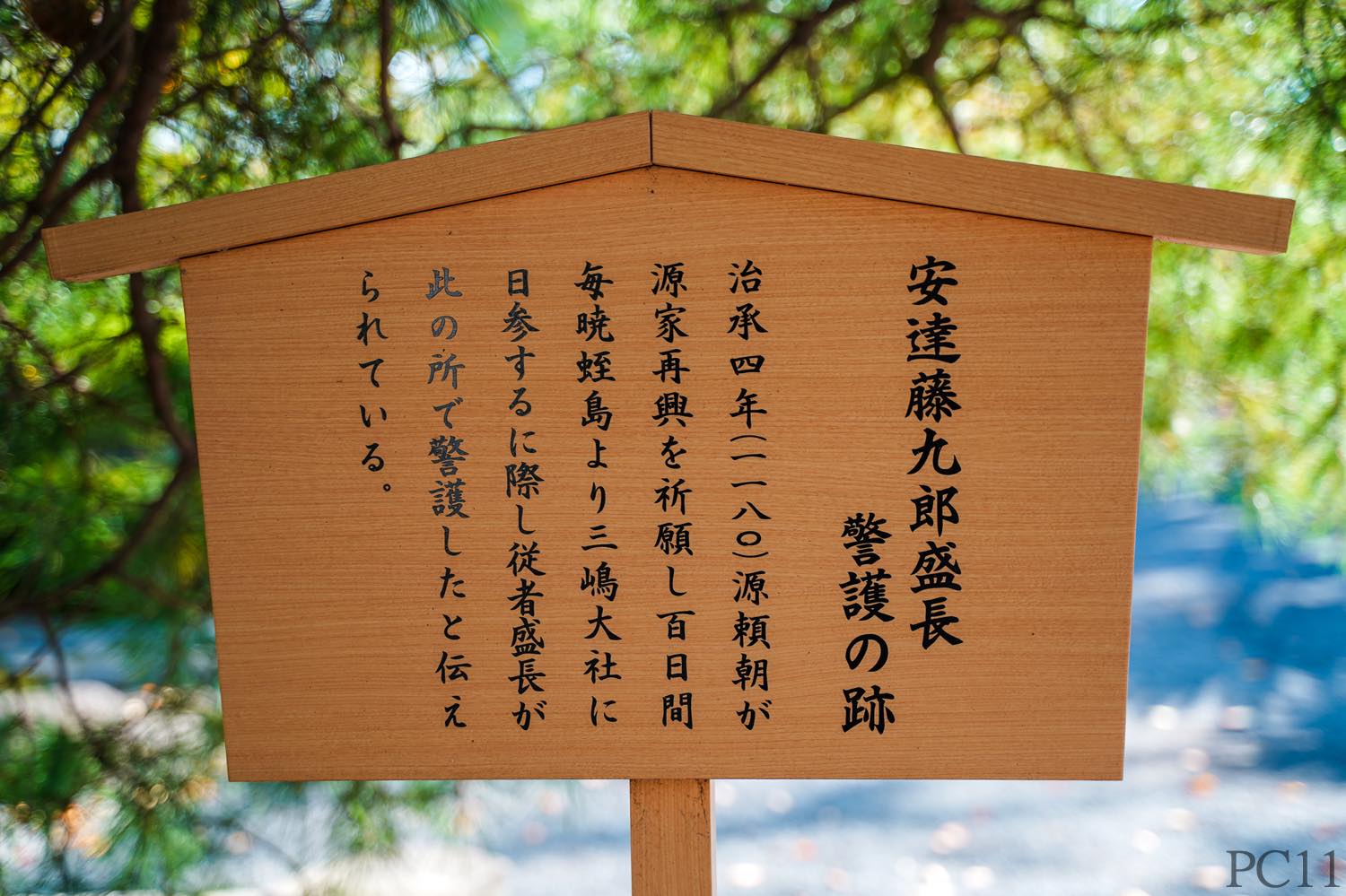

源頼朝が源氏復興の祈願をした際に、側近である安達藤九郎が警護をしたとされる場所です。

現在は一本の松の木なのに赤松と黒松が共存し、縁起のいい木とされています。

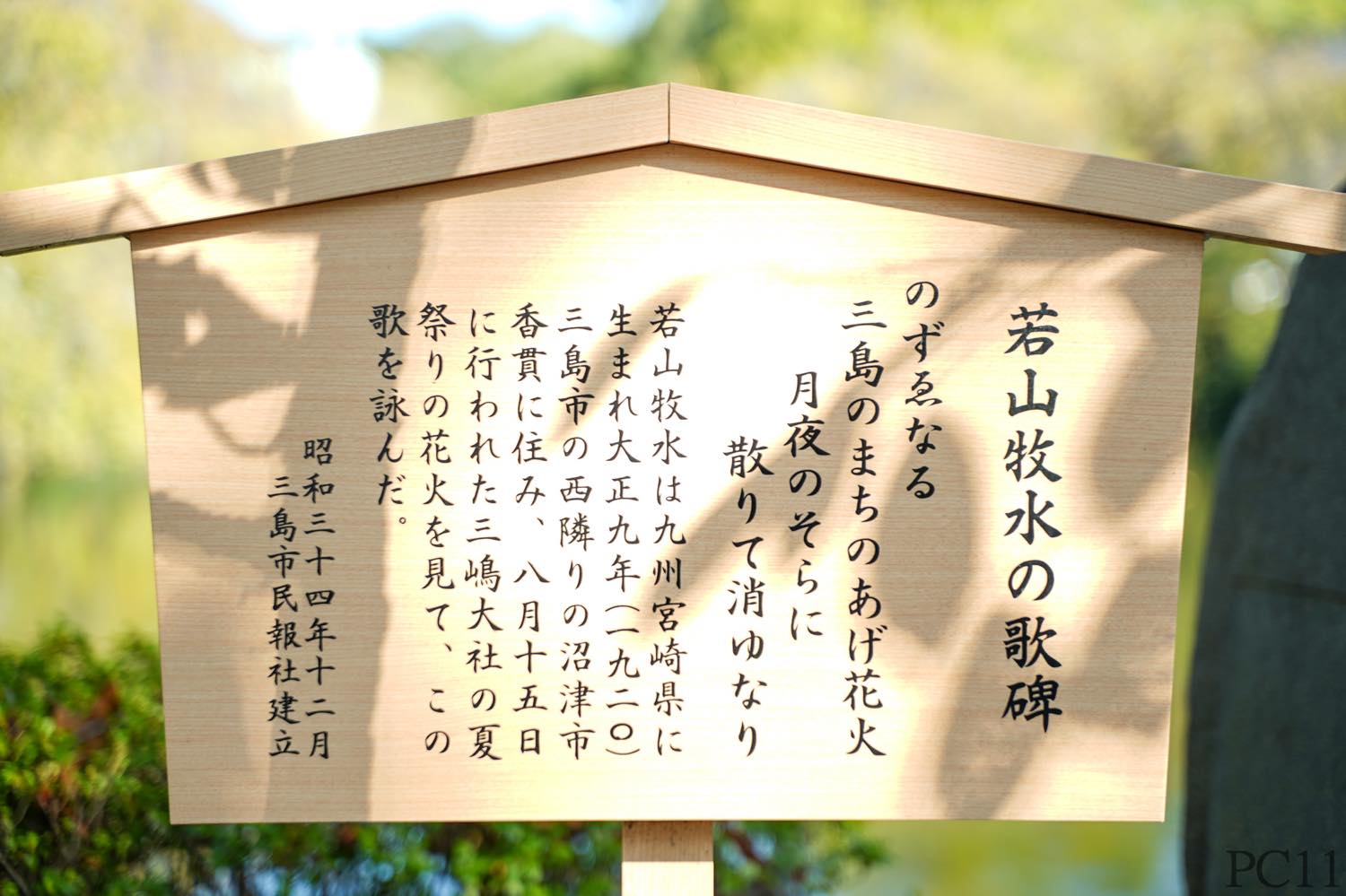

三島の夏祭りを詠った「若山牧水の歌碑」

相生の松のすぐ近くにある石碑は「若山牧水の歌碑」があります。

歌碑には

のずゑなる 三島のまちの あげ花火 月夜の空に 散りて消ゆなり

と書かれています。若山牧水とは宮崎県出身の戦前の歌人です。

早稲田大学への入学を機に宮崎から上京しましたが、沼津の千本松原の景観に魅せられて1920年に移住してきたと言われています。その牧水がいつかの三嶋大社の夏祭りの夜に花火を見て詠んだ句なのでしょうね。

ちなみに三島には、この牧水の碑のほかに、

など、いくつかの句碑や歌碑、文学碑があります。三島の町と歴史を感じる散策コースとしてもオススメなので是非一緒に見て回ってみてください。

また、三嶋大社の夏祭りは「三島大祭り」として毎年8月15日 〜 17日の3日間に渡って開催されています。曜日に関係なくこの日にちに開催されるのですが、「お盆だから」という理由はもちろん、源頼朝が源氏復興祈願、旗揚げをこの三嶋大社で行ったのが8月の16日と17日と言われていることにちなんだものです。

なので三島の大祭りには「頼朝公旗揚げ行列」という行事が行われ、毎年頼朝公役として芸能人が招かれています。

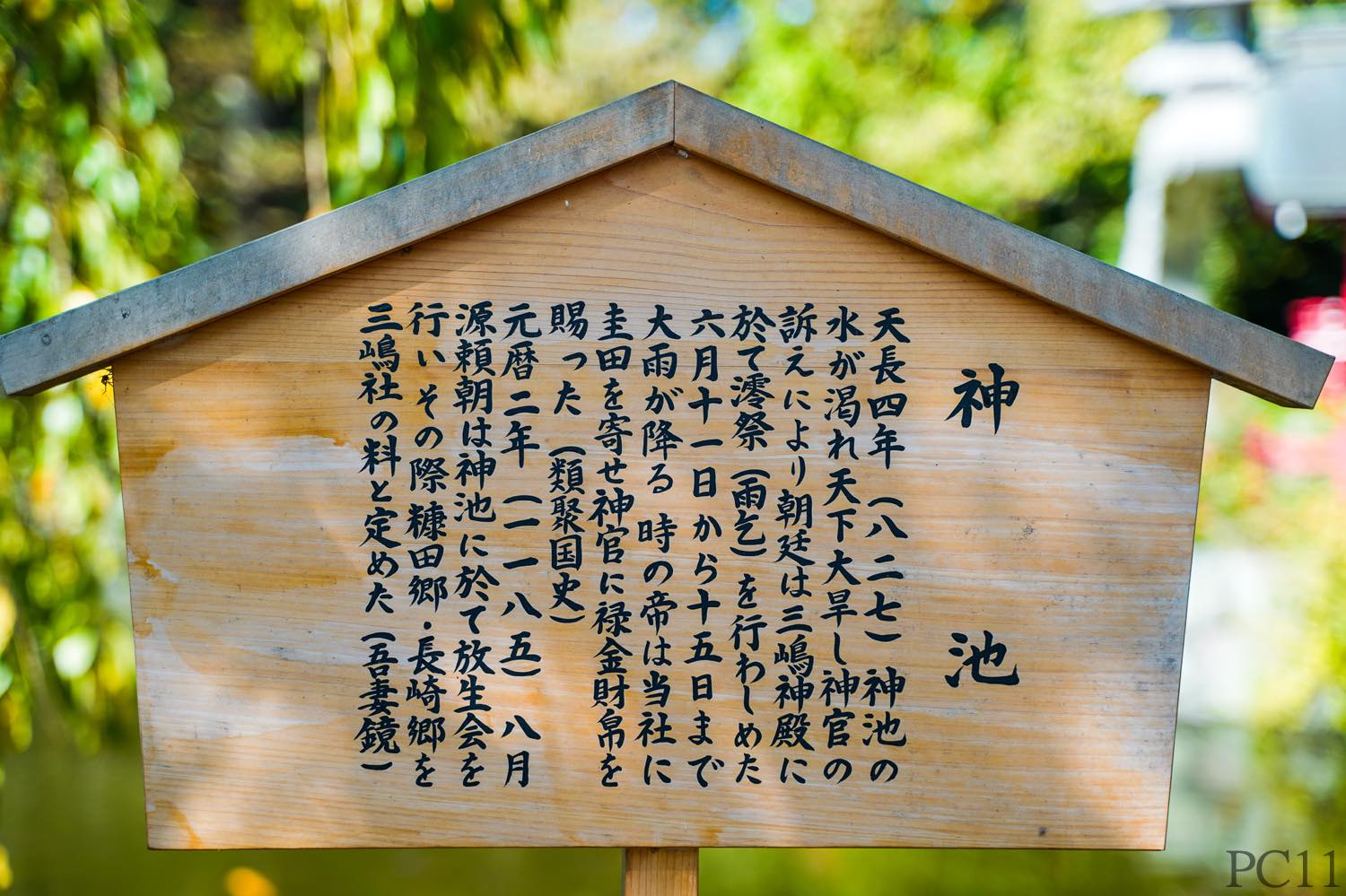

三嶋大社参道両脇に広がる「神池(しんち)」

三嶋大社の大鳥居から総門までの間にある池で、「心」の形をした心字池です。かつては源頼朝が放生会(ほうじょうえ)を行ったとされています。

放生会とは生物の殺生を戒めるために行われる鳥獣を野に放す儀式のことだそう。神池は参道を挟んで左右に分かれ、たくさんの鯉が泳ぎ、餌やりをすることも可能です。

参道と神池の周りには枝垂れ桜が植えられ、春には非常に魅力的な雰囲気になりますよ。

「参道の中央は神様の通る道」と言われているので、真ん中を歩かずに右側を歩くようにしましょう。

北条政子が信仰した「厳島神社」

参道をまっすぐ進んでいくと赤い橋が見えてきますが、その橋の先には源頼朝の妻、北条政子が信仰したという厳島神社があります。

祀られているのは「弁天様」とも称される宗像三女神の一柱、市杵島姫命で

などの守護神として広く信仰されています。

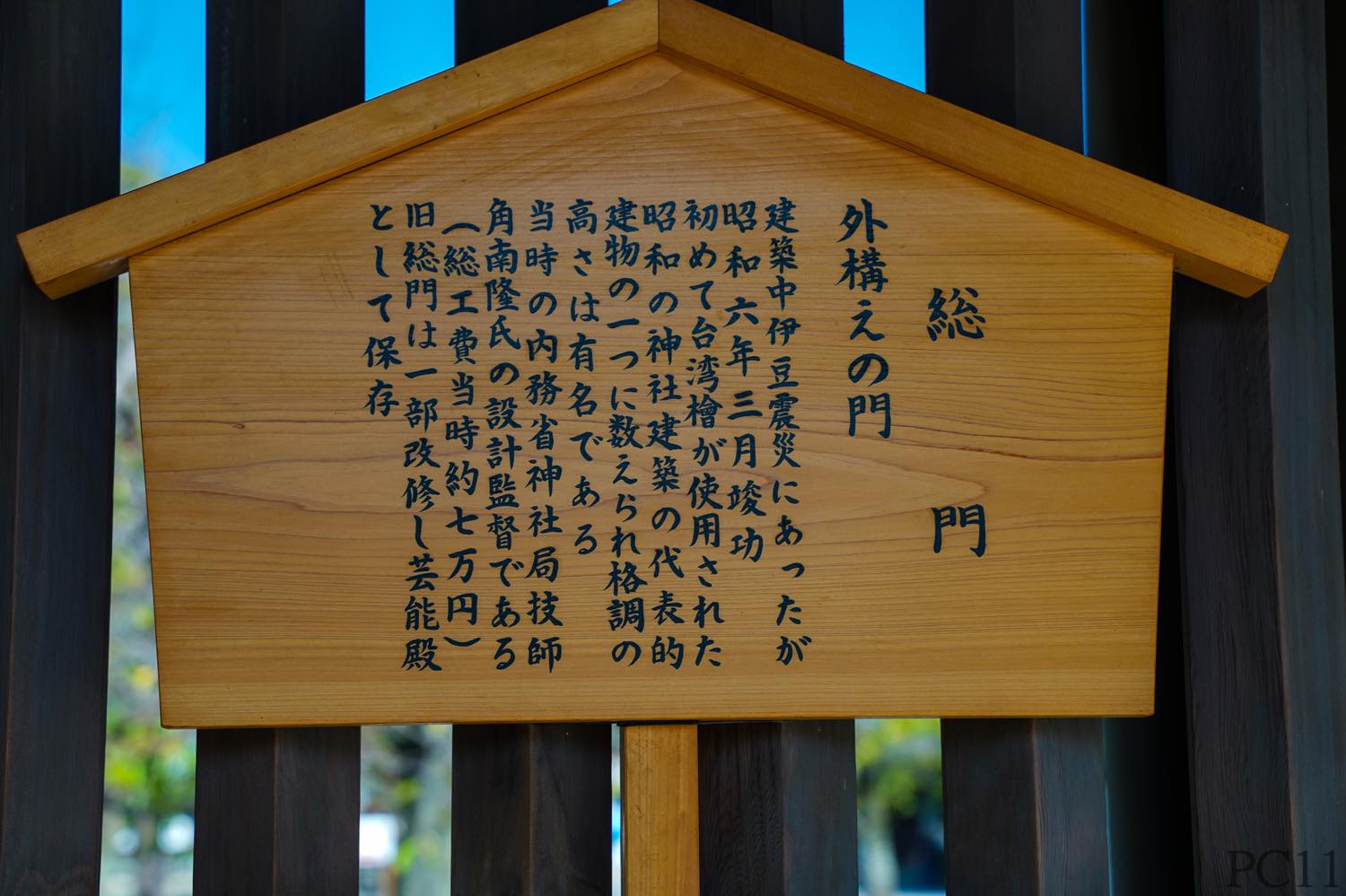

三島市指定文化財「三嶋大社の総門」

三嶋大社の総門は建設途中の1930年(昭和5年)に北伊豆地震で被災するも、翌年に竣工されました。

初めて台湾檜が使用された昭和を代表する神社建築の1つで、三島市指定文化財とされています。

上にそびえる大きなしめ縄は

もある大変大きなもので、毎年12月20日ごろに新しいものが作られています。また、旧総門は一部改修して後に紹介する芸能殿として保存されています。

御朱印や祈祷を受けられる「社務所・客殿」

総門をくぐると左側に社務所と客殿があります。御朱印や祈祷の受付もこちらですので、予定のある方は営業時間に注意しましょう。

喫煙所もあるのでタバコを吸われる方はこちらで。

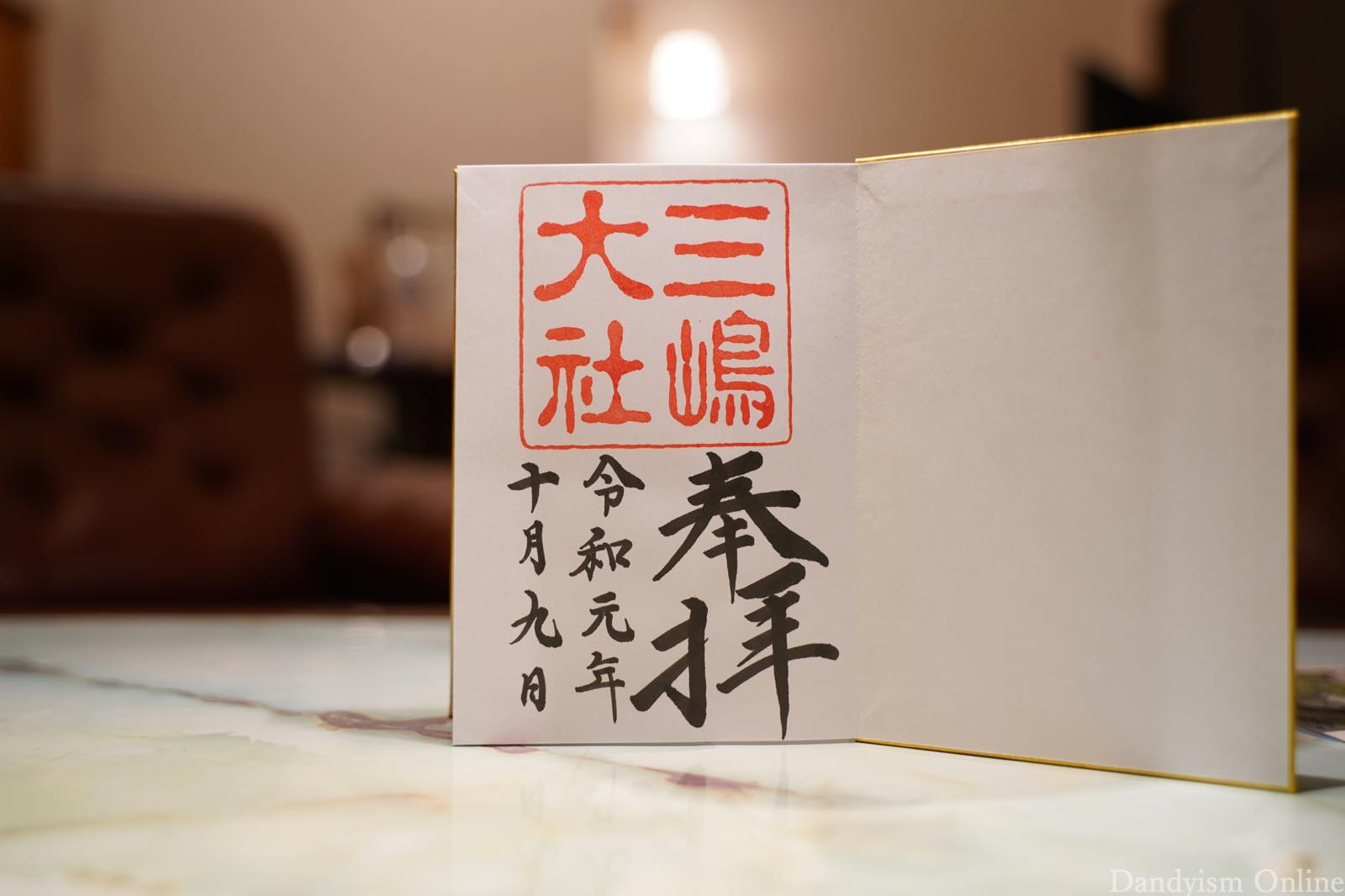

三嶋大社の御朱印のいただき方と御朱印帳

| 受付場所 | 客殿御朱印所 |

| 受付時間 | 8:30 – 17:00 お休みなし |

| 初穂料 | 300円 |

三嶋大社の御朱印帳

御朱印帳は大小二種類のサイズです。

- 御朱印帳(大)社紋入:1,500円

- 御朱印帳(小)印伝社紋入:1,300円

祈祷

| 受付場所 | 客殿祈祷受付所 |

| 受付時間 | 8:30 – 17:00 お休みなし |

| 申込方法 | 祈祷受付所にて申込用紙に記入 ※ 事前予約はできません |

| 祈祷料 | 初詣・七五三:1件5,000円以上をお気持ちにて その他の願意:1件3,000円以上をお気持ちにて |

| 所要時間 | 受付後20分程度 |

| 祈願内容 | 家内安全・商売繁盛・交通安全・安産・初宮詣・七五三詣 厄除・開運・病気平癒・合格祈願・良縁成就・その他 |

| 与品 | 祈祷木札 御守 御神供他 (七五三は他に絵馬、千歳飴、記念メダル等) |

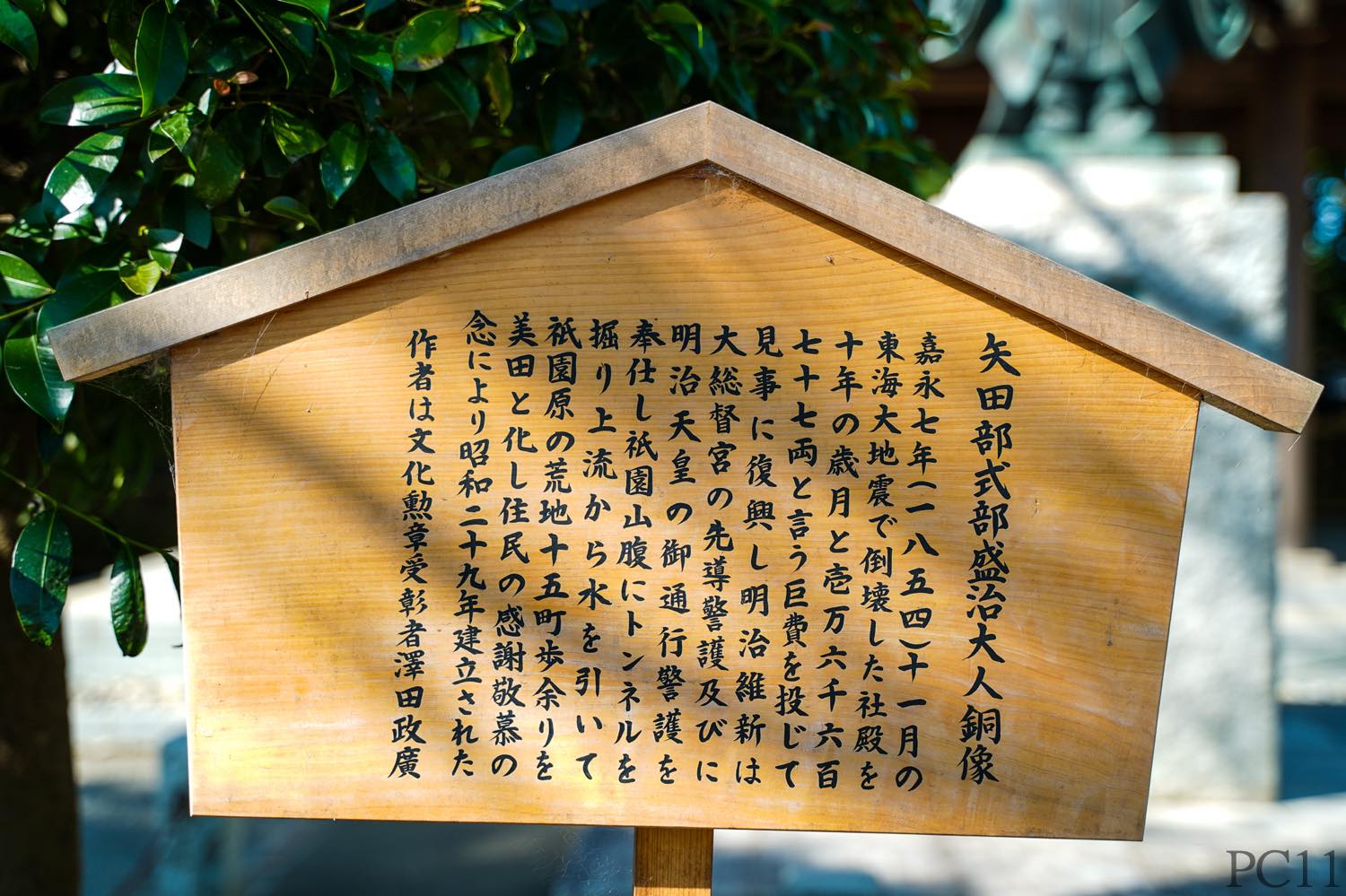

被災した三嶋大社を復興した「矢田部盛治の像(やたべもりはるのぞう)」

矢田部盛治は三嶋大社の神主です。1854年(嘉永7年)年11月に起きた東海大地震で倒壊した社殿を10年の歳月と1万6,677両という巨費を投じて復興しました。

ちなみに1両は現在の価格でおよそ7万5,000円。とすると1万6,677両は12億5,077万5,000円という金額となります。

また、幕末から明治維新の間の戊辰戦争では「伊豆伊吹隊」を結成し、官軍の護衛や箱根路の案内をして新政府軍の東進に努めました。さらに矢田部盛治は、農業を盛んにすることを考え、祇園原(三島市加茂川町)に用水路を作って新田開発も行いました。

これは、米が農産物の主力だった時代に「祇園原一帯には水がなく畑地だったので、水田化して米を作りたい」という農民の願いを聞いたものです。1868年(明治元年)、沢地川の水を祇園原に引き込む祇園原用水建設を私費859両5朱2貫530文(現代の価格でおよそ6,500万円)を投じて実行。

全長750mで、そのうち245mがトンネルという大工事となりましたが、見事に完成し三島の生産増強と民生向上につながりました。現在この隧道は使われていませんが、キミサワ加茂川店の西、加茂川神社の鳥居のあたりに当時の用水トンネルを見ることができます。

近くには宮町水利組合によって建てられた開発記念碑がありますので合わせて見てみてください。

源頼朝・北条政子が座ったとされる「腰掛け石」

源頼朝が源氏再興の祈願をしたときに腰をかけて休憩したと言われている石で、向かって左側が源頼朝で右側が妻の北条政子です。

神様を乗せて箱根に帰る伝説がある「神馬舎(しんめしゃ)」

神馬は慶應4年(明治元年・1868年)7月10日に完成されました。かつては旧神馬舎に納められていたが戦後現在の神馬舎が完成し移したものです。

古くから「三嶋大社の神馬は毎朝神様を乗せて箱根山に登る」と言う伝説があり、旧神官は「お馬様が帰った」と言って朝食にしたと伝えられています。ちなみに芦ノ湖の箱根園にある駒ヶ岳ロープウェイで登れる箱根山の山頂に箱根元宮という神社があり、そこには「神様の乗ってきた馬の石」とされる

があります。

子供の成長と健脚を祈る風習があり、神馬舎の横には

などの絵馬をかける願所があります。

聖域へ入る目に身を清める「手水舎」

神馬舎の向かい、神門の手前にあります。

ちなみに読み方は「ちょうずや」と僕は読んでいましたが、

という読み方もあるようですね。

小沢一派による彫刻が美しい「三嶋大社の神門」

慶応3年(1867年)に竣功し、三島市指定文化財とされています。

保護用のネットがあるので写真ではみにくいですが、伊豆の名工、「小沢半兵衛」、「希道」父子一派による彫刻が美しいです。「総欅素木唐破風造銅板瓦棒葦」という神社建築史上としても非常に貴重な造りです。

漢字だらけでわかりにくいですが、

ということですね。

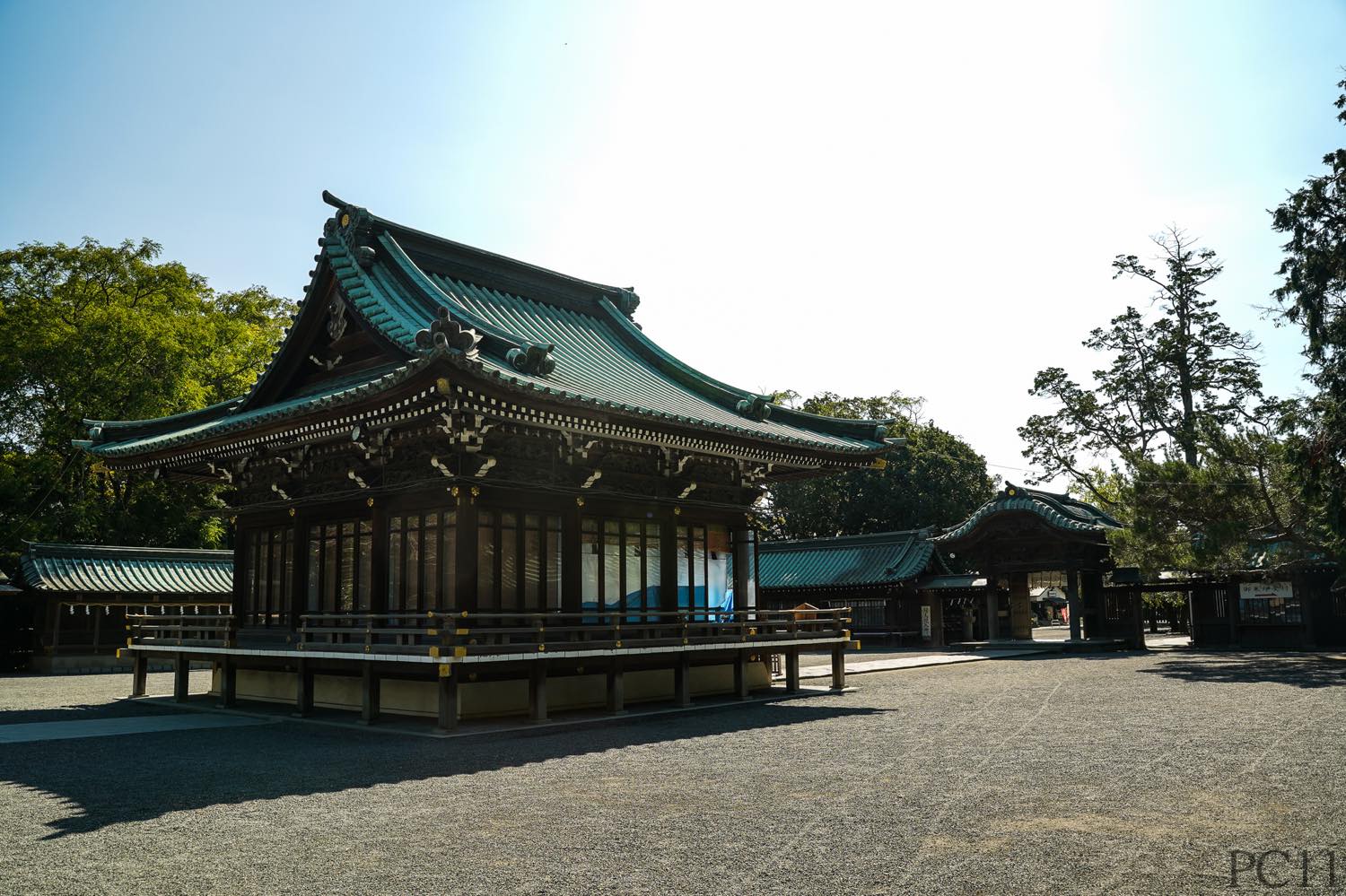

七五三祭りや祈祷が行われる「舞殿」

神門の先、本殿との間の真正面に見える建物です。1867年(慶応3年)竣功でこちらも三島市指定文化財。

本殿、神門と同じく小沢派による彫刻が施されています。 もともとは「祓殿」と呼ばれ神楽や祈祷を行っていましたが、後に舞を奉納することを主したので「舞殿」と呼ばれるようになったそうです。

現在は

などが行われています。三嶋大社は結婚式を行うこともでき、緑の木立に囲まれた神殿へと玉砂利を踏みしめて和装で歩く感じは厳粛で非常にダンディです。

2004年にはプロ野球選手の松坂大輔と柴田倫世アナウンサーが、この三嶋大社で結婚式を挙げたことが話題となりました。

富士山伏流水が湧き出る「水神社・生玉水(いくたまのみず)」

神門をくぐると目の前に舞殿、そしてその裏に大きな本殿があるので見落としがちですが、神門をくぐって左側の脇にひっそりと水神社があります。

こちらは富士山の伏流水が湧き出ていて、その水は神域の周りを囲んで結界の役目も果たしていると言われています。「浄化スポット」、「パワースポット」と名高い場所ですね。

湧き水はもちろん飲むこともでき、ボトルを持参すれば持ち帰ることもできます。

「水神社に参拝してから水を頂くと良い」と書かれていますので、湧き水、柄杓に手を伸ばす前に参拝しましょう。

三嶋大社の境内摂社「見目神社(みるめじんじゃ)」

水神社と本殿の間にもう1つ、見目神社があります。

立て札には

「若宮神社と同じく御本社と最も関係の深い社で摂社とも言う。御祭神は三嶋大神の后神六柱を祀る。昔は御本社大祭の前々日、幕府より奉献の玉簾を在庁(将軍の代理)が奉持し此の社前で検分の上神主に渡す儀式が行われた。 慶応4年(1868年)再建」

と書かれています。「后神六柱」とは

の6柱で、「見目6柱」とも言われています。ちなみに見目神社は三島市の佐野にもあり、そちらは摂社だとのことです。

国内最大級の大きさを誇る「三嶋大社の本殿」

さぁ、ここまで長かったですがいよいよ三嶋大社の本殿の紹介ですね。

現存の建物は、安政元年(1854年)の東海大地震後に先の矢田部盛治によって再建されたもので、国の重要文化財として指定されています。本殿そのものが非常に大きく、その高さ23mは出雲大社と並んで国内最大級です。

正面からだけでなく、横からもじっくりとそのたたずまいを感じ取ってください。

大きな鬼瓦は、高さなんと4m。「切妻屋根」という本を開いて伏せたような美しい曲線が特徴です。もちろんこちらも総檜素木造りで小沢派による彫刻が大変見ものです。

拝殿上部の彫刻は大変貴重なため、網によって保護されていて少し見にくいですが仕方ないですね。彫刻は3つあり、それぞれ

を表しています。また、三嶋大社によると、さらにそれぞれが

を表しているとされています。

本殿以上とされる隠れたパワースポット「若宮神社」

舞殿のわきにひっそりと若宮神社があります。現在は閉扉していますが「本殿以上のパワースポット」とも言われるほどエネルギーのある場所です。

調べると、当時この地に鎮座していた若宮八幡の神に対し、三嶋大神は「藁ひとつかみ分だけの土地を譲って欲しい」と頼み、承諾されたと。ところが、三嶋大神はその藁の束をほどきいて一本に長く繋ぎ合わせて、「ひとつかみ分」を増幅して広大な社地としてしまったとのことです。

西若町に境外摂社として祀られていますので時間のある方は合わせて行かれてみてください。

お守りやお札を受けられる「授与所」

参拝後はすぐ近くの授与所にて

を受けられます。

お守りやお札などは「買う」とは言わないので注意しましょう。

国内最古・最大の天然記念物「樹齢1,200年の金木犀」

授与所を過ぎると再び神門が見えますが、くぐって外に出るのはまだ早いですよ。ここにある金木犀の木は三嶋大社に来たら是非とも見ておいてほしい場所です。

こちらの金木犀、見た目からして相当なインパクトを与えてくれますが、樹齢は1,200年を超え、国の天然記念物に指定されています。国内で最も古くて大きな金木犀の木で、三嶋大社の御神木です。

老樹のため支えだらけですが、その姿は雄大で、高さはおよそ10m。今でも毎年9月〜10月にかけて満開となり、満開時には「風に乗って二里(8km)先まで香りを届ける」とも言われるほどです。

1回目の花が散った後でも2回目の花を開かせる「2度咲き」の性質を持つことでも有名です。僕が生まれた1985年(昭和60年)には「寿命はあと3年」と言われたらしいですが、専門家による土壌の改良や栄養の投与によって回復し、今でも元気な姿を見せてくれています。

秋の三島大社でその姿と香りを一度は体験していただきたいですね。「新日本名木100選」に選ばれていて現存する静岡県内の木はこの金木犀だけです。

伊豆出身の戦没者を祀る「伊豆魂神社(いずたまじんじゃ)」

本殿から少し外れた場所に伊豆魂神社があります。

伊豆出身の

の戦没者2,372柱を祀っています。現在三島、静岡、日本で生活できているありがたみを感じますね。

松尾芭蕉が病床の妻のことを詠んだ「芭蕉句碑」

どむみりと 棟や雨の 花曇(どんやりと オウチやあめの はなぐもり)

という句と、詠み手である「芭蕉」、それから「小出次雄」という名が刻まれています。「芭蕉」は江戸時代の有名な俳諧師「松尾芭蕉」、「小出次雄」はその松尾芭蕉を主に研究をされている方だそうです。

オウチとは栴檀(せんだん)という植物のことで、かつて三島にはこの栴檀の木が多くあったようです。1694年(元禄7年)、松尾芭蕉は三嶋大社に参拝に訪れ、神池の近くで栴檀を見て、江戸に残してきた病床の妻「すて」の身を案じて詠んだ歌と言われています。

三島市にはこの大社以外にも芭蕉句碑はいくつかありますし、三島以外にも沼津や富士、裾野などにもあります。もちろん静岡県内で見ればもっとあるし、全国を探せばさらにそこら中にあります。

こういったものを巡ってコンプリートしていくのも旅の醍醐味ですね。

弓道教室の練習風景も見られる「弓道場」

鹿へのエサやりもできる「神鹿園」

弓道場を横目に進むと、神鹿園(しんろくえん)があり、フェンスで囲まれた中にたくさんの鹿がいます。この鹿は大正時代に奈良県の春日大社から「神様の使い」として贈られたものだそうで「神鹿園」の名はそこからきています。

当初は8頭だけだったらしいですが、現在はおよそ40頭。大社の人たちに大事に育てられたんですね。

ちなみにお土産を販売している「大社のよりどころ」で鹿の餌を買うことで餌やりを体験できます。めっちゃ寄ってきて可愛いのでこれも是非。

倒壊した旧総門を保存する「芸能殿」

江戸時代幕末の1854年(安政元年)に発生した東海地震により倒壊し、1868年(慶応4年)に再建された旧総門です。

1930年(昭和5年)に発生した北伊豆地震の後、現在の総門が完成したため芸能殿として保存されています。

国宝「梅蒔絵手箱」などを保管する「三嶋大社宝物館」

宝物館には三嶋大社の歴史と資料が展示されています。

といった合わせて2,000点以上の宝物があり、その一部が展示されています。とくに国宝「梅蒔絵手箱」の模造復元品は一見の価値ありです。

また、国宝「一遍上人絵伝」「伊豆国三嶋社参詣」を細部まで復元した300分の1のジオラマ模型が展示されていて、大社境内の概観を知る上でも非常に貴重な資料です。休憩用の椅子も置かれ神鹿園をの鹿を眺めることもできます。

| 施設名称 | 三嶋大社宝物館 |

| 電話番号 | 055-975-0566 |

| ホームページ | 三嶋大社宝物館ホームページ |

宝物館の営業時間・休館日

原則無休(展示替による不定期休館あり)

宝物館の拝観料

| 一般 | 500円(300円) |

| 大学生・高校生 | 400円(200円) |

| 中学生・小学生 | 300円(100円) |

一階はギャラリーとミュージアムショップとなっていて入場無料です。

お土産や一休みに「大社のよりどころ」と「福太郎茶屋」

宝物館と駐車場との間に「大社のよりどころ」があり、ここでは三島の土産物を購入することができます。三嶋大社のお土産には「福太郎」がオススメですよ。

併設している「福太郎本舗」「福太郎茶屋」で購入でき、お茶とともにその場で休憩しながら食べることもできます。また、「鹿のえさ」もありますので、先ほどの神鹿園の鹿に餌やりをしたい場合は、こちらで購入してから向かいましょう。

境内の巨木や草花

大社境内は緑にあふれ、三嶋大社の森全体が三島市指定の天然記念物に指定されています。金木犀だけでなく

といった巨木もあります。

ちなみにクスノキは「三島七木」唯一生き残りの木で、三嶋大社の御神木です。この「三島七木」とは三島の名所旧跡にある木のことで、

を指します。大社のクスノキは、最近パワースポットとしても知られているようです。

先ほど「たたり石」の箇所にて「三島七石」もご紹介しましたが、三島には他にも

なんかもあります。是非コンプリートしてみてください。

また、春には15種類200本の桜が咲き、梅雨委の時期には厳島神社近くにアジサイが咲きます。これらも合わせて見ると季節ごとの表情なんかも楽しめるかなと思います。

さぁ、三嶋大社へ行こう

最後までお読みいただきありがとうございました。三嶋大社の広い境内の各所を紹介したので、かなり長くなってしまいました。

あたりだけで参拝・観光を終わらせるにはもったいないほど見所に溢れる場所です。派生して三嶋大社および三島市の歴史やスポットにも興味を持ち、足を運んでみてもらえたら嬉しいです。